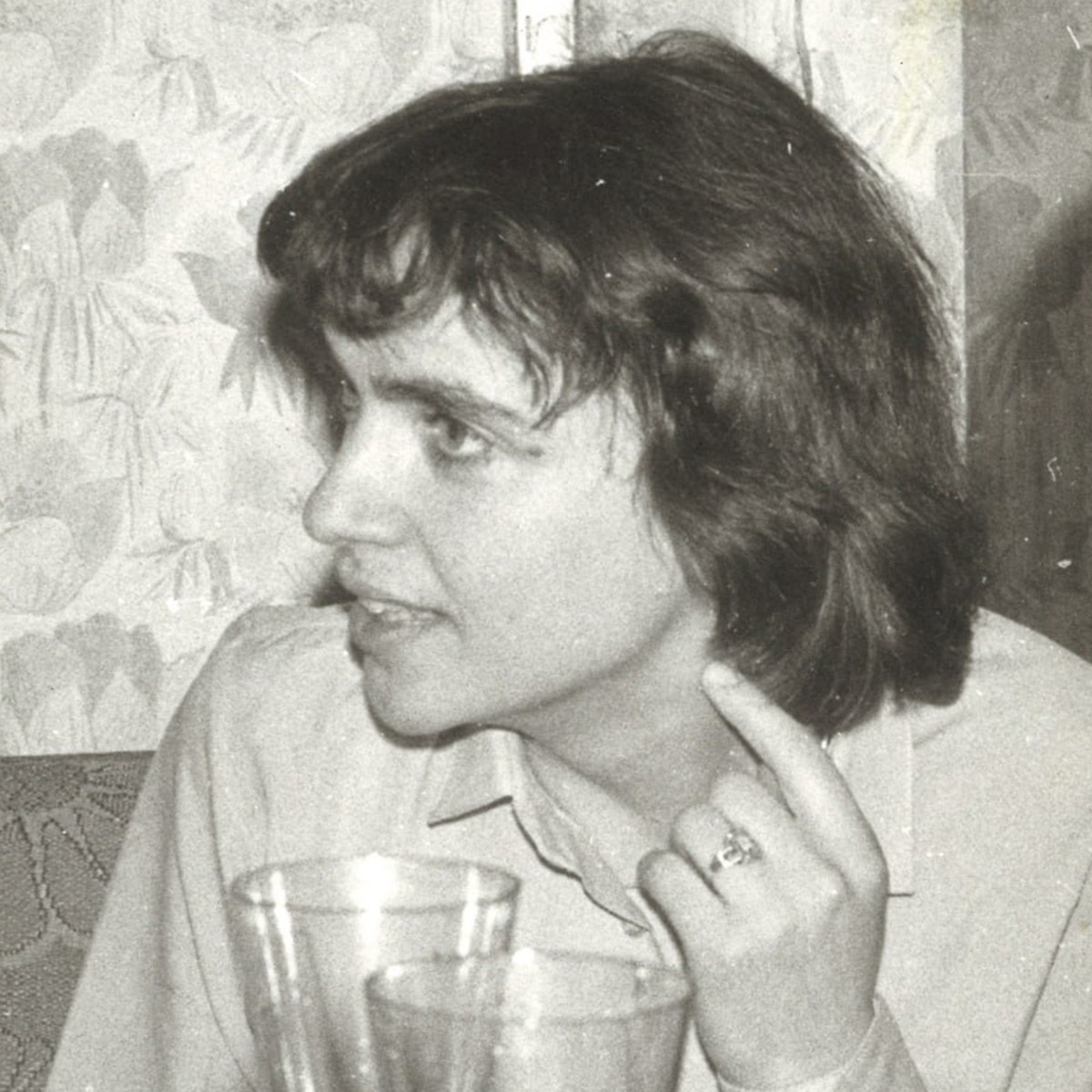

Анна Шмаина-Великанова: «Я не ученый, и если нужно меня как-то определить, то я богослов»

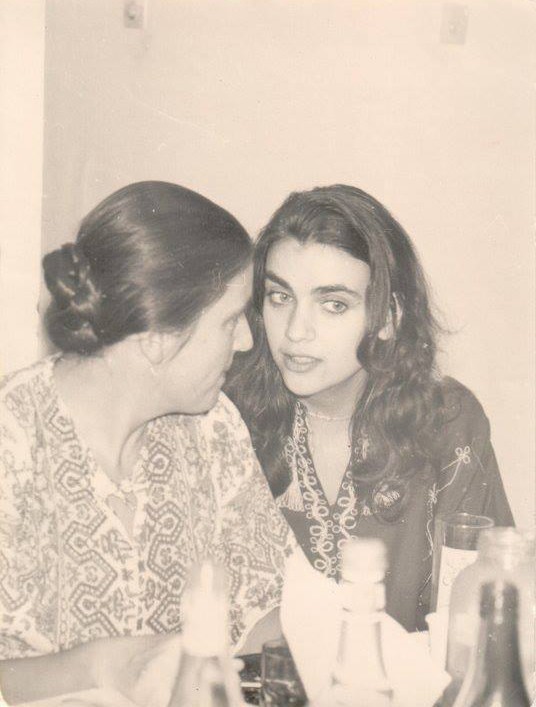

Героиня нового выпуска цикла «Ученый совет» — библеист и религиовед Анна Ильинична Шмаина-Великанова — рассказывает о детстве в Тарусе, семье и друзьях семьи, христианских проповедях в усадьбе Поленово, дружбе с Антонием Сурожским и символической филологии

Доктор культурологии (2011), религиовед, библеист, историк раннего христианства и иудаизма, богослов. Старший преподаватель на кафедре истории и теории культуры, впоследствии Центра изучения религий (1995–2011), профессор ЦИР (с 2011 года по настоящее время). Преподаватель в Библейского-богословском институте имени святого апостола Андрея (1996–2003), преподаватель в Институте философии, теологии и истории святого Фомы (1998–2004), преподаватель в Свято-Филаретовском институте (2001–2016). Член совета и участник семинаров «Лаборатории ненужных вещей» в Независимом Московском университете (с 2017 года). Редактор и консультант изданий сочинений митрополита Антония Сурожского, преподобномученицы Марии (Скобцовой), Дитриха Бонхёффера, Симоны Вейль и Ольги Седаковой. Автор многих статей о них. Автор двух монографий о библейской Книге Руфи и различных статей по вопросам библеистики, истории и богословия в периодической печати.

Научные интересы: древнее и современное христианское богословие, проблемы современного богословия, сравнительная мифология, сравнительное изучение античной иудео-эллинистической и раннехристианской литературы, история раннего христианства, история иудаизма, история мирового мученичества, изучение Шоа (Холокост, Катастрофа европейского еврейства в годы Второй мировой войны), изучение Мец Егерн (геноцид армян в Турции в 1915 году), история России в XX веке.

О цыпленке и смерти

Когда мне было три года, бабка сказала няне, чтобы она зажарила цыпленка, которого я нежно любила. Я спросила бабку, что произошло с цыпленком. «Он умер», — сказала бабка. «А я умру?» — спросила я. «Все мы

Об аборигенах и свободе

Меня интересует, при каких обстоятельствах общество не есть ад и при каких обстоятельствах оно стремится к Церкви. Поэтому я по мере возможности вникаю в существование тех, у кого vita minima, кто живет самым простым способом и не вредит друг другу, а любит.

В

Сообщества, то есть люди, не связанные кровным родством, но готовые друг другу уступать, вместе преодолевать жизненные трудности, которым вместе лучше, чем по отдельности, в нашем цивилизованном мире оказываются очень маленькими, беспомощными и быстро погибают. А у австралийских аборигенов это

Постепенно я поняла, почему это не рай. Почему они живут не в Царстве Божьем. Потому что, как справедливо говорил Великий инквизитор, Ты даровал человеку свободу, а это слишком тяжелый дар для него, он не может этого вынести. Эти люди живут в обществах, в которых нет свободы. Они живут внутри ритуала, и в их жизни нет выбора. А европейский человек, скажем условно, выбирает. У него есть свобода — и он употребляет ее во зло. Это его история.

Аборигены и подобное — это мое самое любимое чтение, но это все вокруг тех же размышлений: как образовалась Церковь, почему ее исторический путь не совпадает с ее предназначением и почему тем не менее благодать Божия в ней присутствует. То есть круг вопросов, из которых проистекают эти увлечения, очень богословский.

О старом паркете и пароходике

Самое первое воспоминание — это пол. Такой старый-старый паркет. И поскольку он рассохся, масса интересного лежит в трещинах, и я ползу, и вынимаю прекрасные вещи, и составляю из них картины. И по полу ходят ноги любимых людей. Но я еще не умею ходить. То есть мне год или немного меньше.

Более интересное и масштабное воспоминание можно точно датировать. Мне кажется, что я плыву по морю — огромное синее море, волны, я стою, держусь за поручень и смотрю. Это весна 1957 года, мы плывем на пароходике из Серпухова в Тарусу. Мне полтора года, и я испытываю ощущение совершенно захватывающей красоты и самозабвенного восторга.

О разговорах в семь месяцев, походе к психиатру и ослепительном мире

Внешне я была довольно примечательным младенцем и разговаривала очень много. Как начала разговаривать в семь месяцев, так и остановиться не могла. Бабка была знакома со знаменитейшим детским психиатром Давидом Футером и отнесла меня к нему. Помню, как я ползала вокруг шкафа с игрушками. Он наблюдал за мной, а потом сказал бабке: «Нелли Александровна, успокойтесь, все еврейские дети — невропаты, а до пяти лет — тяжелые невропаты. Не надо ничего делать».

В младенчестве это давало мне разные преимущества: люди удивлялись, когда двухлетний ребенок мог поддержать разговор о политике или о книгах. Примерно тогда же мне открылось, что мир ослепительно прекрасен, весь сверкает, «зеленый снизу, голубой и синий сверху» не сам по себе: красота этого мира — это любовь, которая исходит от окружающих людей. Если они тут, все светится; если их нет, ничего нет. Как пейзаж после ядерного удара — выжженная земля.

О семье и «океане зоркой молчаливой любви»

Мне необыкновенно повезло в жизни. Сейчас мне скоро семьдесят, и я могу сказать, что мои дед, и бабка, и мама, и папа были такие удивительные и прекрасные люди, что, если бы мне предложили искать по всему миру, с кем бы познакомиться, с кем прожить жизнь, я бы выбрала именно их. Есть такая история из букваря, как ребеночек потерялся в толпе, плачет, его спрашивают: «А где твоя мама?» Говорит: «Не знаю». — «А какая твоя мама?» — «Да что ж вы, не знаете? Моя мама — та, что лучше всех». Вот и я до сего момента совершенно в этом убеждена.

Главное впечатление детства я бы, наверное, передала словами Ольги Михайловны Фрейденберг Ольга Михайловна Фрейденберг (1890–1955) — филолог, двоюродная сестра Бориса Пастернака.. Она вспоминает себя и говорит: «Я — маленькая рыбка в океане зоркой молчаливой любви». Вся моя жизнь — волны этого океана. Вроде моих близких нет, я предоставлен себе, я полностью свободен. Но их любовь все время тут.

Повезло мне, эгоистически говоря, и в другом. Все мои родичи очень много работали. И меня могли бы отдать няне или в прогулочную группу, но в связи с болезнью деда мы (бабка, дед и я) переехали в деревню, в Тарусу. Тогда верхняя ее часть, Воскресенская гора, воспринималась как совершенно деревенское место. И мы поселились там и жили безвылазно. Мама и папа приезжали раз в неделю. Кроме того, были месяцы, когда они вовсе не приезжали, потому что мама уезжала в экспедиции. В общем, дед и бабка были при мне всегда, а мама и папа — как подарок. И то и другое было прекрасно.

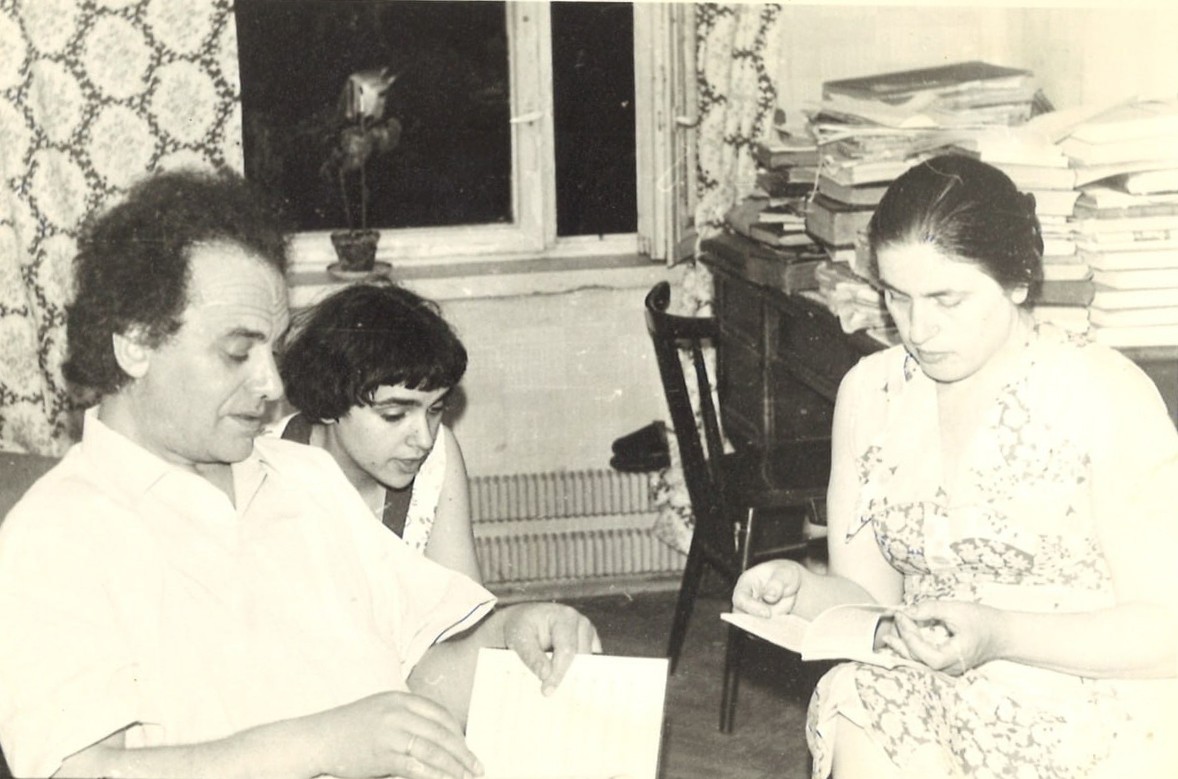

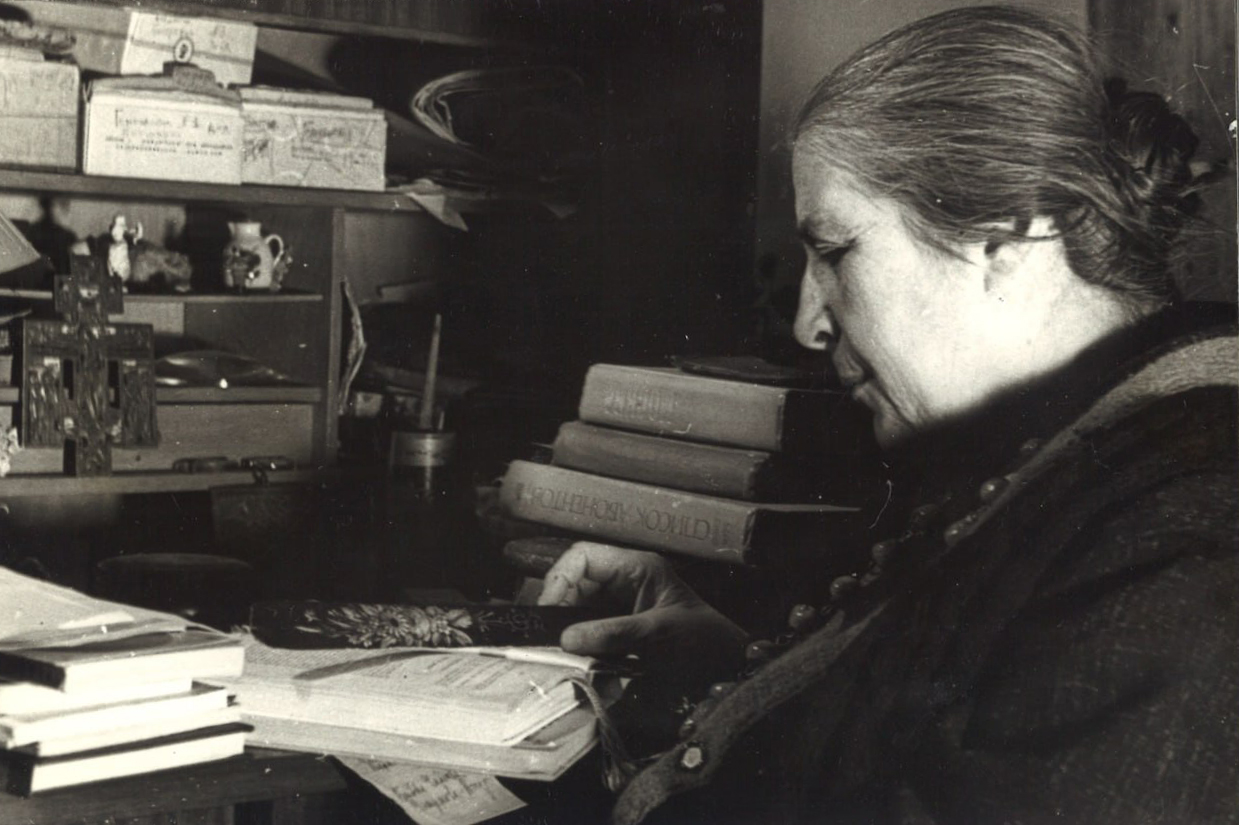

О деде и бабке — переводчиках

Мы жили в Тарусе всегда в одном и том же месте — не нашем, снимаемом, но всегдашнем. Там печь. Там большое окно. И два письменных стола: за одним, маленьким, сидит бабка; за другим, побольше, — дед. На дедовом столе стоит зеленая лампа, которая так дает свет, что он освещает только деда и страницы перед ним, а на бабкином — совсем другая, которая завешена ее платком — синим-пресиним. Перед бабкой лежит груда словарей. Перед дедом — только та книга, которую он переводит. Бабка делает много разных жестов,

Время от времени бабка спрашивает деда про

Дед был

Дед все время зарабатывал. Бабка, конечно, мало зарабатывала. Но не только не было об этом разговора — единственное словосочетание, в котором я слышала слово «деньги», было такое: «Деньги — грязь, вымой руку». То есть от денег бывает вред, о них не надо думать.

О плевках на ступени общественной лестницы

Как описать, что в них было самое главное? Это были совершенно свободные люди. Они не просто не боялись советской власти, они жили так, как будто это грязь у них под ногами и они не будут наклоняться: сама высохнет и отпадет.

Дед был доктор наук, профессор и лауреат Сталинской премии, но, как говорил Веничка Писатель Венедикт Ерофеев., плевал снизу вверх на все ступени общественной лестницы. Скажем, лауреатского значка дед не надел даже на вручение — положил в карман. Бабка, присутствовавшая при том, думала, что его арестуют и увезут прямо с вручения. «Валяшенька, ну, сейчас нацепи!» — «Там его харя, — отвечал дед с недоумением, — неужели я могу ее надеть на лацкан?» Но ему ничего не сделали. Я помню эти разговоры, дед задумчиво говорил: «Все-таки, видимо, я сволочь. Почему меня не арестовали?» И для деда, и для бабки это был большой вопрос. Кругом сажали всех, а их — с их в достаточной мере вызывающим поведением — нет. Я не знаю ответа на этот вопрос.

О спасении детей репрессированных летом 1938 года

Я не застала время их героической борьбы. И только постепенно и скорее из рассказов других людей узнала о том, что они не только игнорировали советскую власть, но они ей противостояли, и противостояли успешно. Например, в коммунальной квартире, бывшей дедовой, они прятали людей, приезжавших из «минус 100» То есть получивших запрет жить ближе чем в 100 км от Москвы., «минус 10» То есть получивших запрет селиться в десяти самых больших городах России., может быть, даже и прямо из ссылки.

Мне уже приходилось рассказывать, что совершала моя бабка летом 1938 года. Сначала прошли процессы командармов Процессы командармов — репрессии в командовании Красной армии в 1936–1938 годах., а затем лично Молотов начертал на Сталинском указе «всех жен по первой категории», то есть расстреливать. Таким образом без родителей осталось большое количество детей, и у этих детей часто были родственники, которые хотели бы их воспитывать. Но они боялись пойти на Лубянку, написать заявление или устно сказать, что хотят получить

И что мне кажется еще очень важным в этой истории — это тот человек, к которому она приходила. В

Бабка говорила, что этот человек, конечно, был герой, святой. Он отдал жизнь за этих детей. На следующий день его, несомненно, арестовали и очень скоро убили. Но этот человек работал летом 1938 года на Лубянке. У него были нашивки, он был не простой солдат, а

О втором круге любви

Мама с папой познакомились, когда папа учился в десятом классе (а мама в восьмом). Его друг, мамин любимый двоюродный брат Сергей Викторович Житомирский, привел папу к маме в гости. И мама сразу вошла в маленький дружеский кружок. О нем сейчас есть некоторое количество воспоминаний, и мой долг — написать, что я знаю, но я этого долга пока что не выполнила. И, наверное, уже не выполню.

Эти люди строили новый тип человеческих отношений. Мама была единственной девушкой в их кружке, а остальные были молодые люди, и все в таком возрасте, когда юношам положено соревноваться. Но этого не было. Это дружба, в которой выражалось, я бы сказала, предназначение человека: создавать то поле отношений, в котором нет зависти, ревности, лукавства, в котором уже вырастает то, что я бы назвала Церковью. И когда они ушли в лагеря — а никто не сидел вместе, это категорически запрещалось, и до выхода никто ничего не знал о других, —

Это были выпускники одной московской школы, кроме Анатолия Ивановича Бахтырева, Кузьмы, как его называли, который с шестого класса, став круглым сиротой, ушел работать на завод. Он был сочтен организатором группы и получил 10 лет каторжных лагерей. И было ему так тяжело и плохо там, что он никогда ни одного слова не рассказывал, при мне во всяком случае. Ни одного. Выйдя, он начал пить, и пил до 1968 года, а 31 марта покончил с собой или просто умер. Было это самоубийство или нет, никто не знает до сих пор.

Членов этого кружка я знала только после лагеря, и мама говорила, что это уже совсем не то, что они — как мама странно выразилась тогда — ослепшие. В лагере их как бы ослепило, потемнел мир для них. Но этот круг был второй круг любви. А из друзей деда и бабки я застала очень немногих: они в основном погибли. Я застала рассказы.

О разговорах на террасе

Эти друзья, возвращающиеся из лагерей, были главной частью моего детства. Это было великое счастье, но у него была и оборотная сторона. Потому что в возрасте трех-четырех лет я уже знала, что такое пытки, что такое конвейер допросов и пр. Мне они не рассказывали ничего, только гуляли со мной или читали мне вслух, но когда я ложилась спать, они сидели на террасе и вели бесконечные разговоры. «А вы где были?» — «А у вас как? А у нас так». — «Вам давали селедку, а воды не приносили? Только селедка была на паек?» — «Да». — «А у нас, знаете, в Сухановке давали в день одно яйцо:

Бабка и дед умели слушать. И люди рассказывали, рассказывали, и я себе все это ярко представляла и узнавала, что делала советская власть. И в голове у меня начал прокручиваться вопрос: что я буду делать, когда настанет моя очередь? Теперь я могу сказать, но я очень поздно к этому пришла, что ни один человек не знает этого заранее. Можно только полагаться на помощь Божию. Но тогда я думала: вот эти люди выдержали пытки, а я смогу ли?

О пакете с фотографиями и копилке имен

Эти люди отличались друг от друга возрастом. Друзья деда и бабки или друзья их друзей были арестованы вокруг 1937 года. Друзья мамы и папы и папа сам — призыв

А младшие папины и мамины друзья, выйдя на свободу, стремились жениться, родить своих детей. Однако папа с мамой поженились раньше всех, сразу по выходе папы из лагеря (дата их свадьбы — 25 декабря 1954 года), поэтому я была не единственным, но первым ребенком в их среде; и они тоже уделяли мне много внимания.

В разговорах папиного поколения преобладали не рассказы, а беседы: о Боге и бессмертии, об истине и лжи, о науке, о философии, ну и, конечно, о советской власти, — чтобы она сдохла, с ней все было достаточно ясно.

Это тоже разница между этими поколениями. Те переживали отказ от коммунистических идеалов в течение десятилетий, эти — в течение часа, первого часа в тюрьме или в лагере. Хотя в

О ланитных мышцах и Пушкине наоборот

Папа Илюша был невероятно общительный человек. Проехав в электричке от Москвы до Серпухова, он обзаводился друзьями, которые потом звонили и приезжали. Он исключительно располагал к себе людей. Как говорил с негодованием Георгий Александрович Лесскис Георгий Александрович Лесскис (1917–2000) — филолог, лингвист., «Шмаин — это ланитные мышцы». То есть он так улыбался — люди не могли устоять. И в лагере у него образовалось множество друзей и приятелей.

О папином кружке дальновидный начальник лагпункта № 21

У него вообще не было человеческой брезгливости. Например, будучи контрабасистом в культбригаде В лагерях существовали так называемые культбригады: актеры, музыканты и другие творческие люди устраивали концерты, спектакли и другие мероприятия., он очень подружился с кларнетистом. В

Об аресте отца

Когда посадили папу и всех его друзей, старшему (Кузьме) было двадцать, а младшему — папе — восемнадцать. Он только-только собирался сдавать первую сессию. На рассвете 16 января 1949 года его пришли арестовывать, и он услышал панический крик матери «Илюшик, тебя!» — и увидел над своей кроватью погоны эмгэбэшников То есть сотрудников Министерства государственной безопасности СССР. и голубые мундиры. Первая мысль его была: теперь не надо объяснять Житомирским, куда делся однотомник Блока. Счастливая то есть мысль. А вторая мысль была: матанализ сегодня сдавать не пойду. Опять счастливая мысль.

А маме было пятнадцать, она училась в школе, и ее не арестовали. Ее и на

О разговоре у печки и посылках в лагерь

Профессиональный провокатор, который внедрился в их кружок, стал впоследствии видным деятелем церковного возрождения, не переставая при этом быть провокатором, его звали Феликс Карелин. Он ухаживал за моей девочкой-мамой, и он же дал на нее показания. Ну, он на всех дал показания — на то и провокатор, — но все остальные настолько решительно утверждали, что она ни при чем, что, возможно, поэтому ее, как я уже говорила, не трогали.

Мама ожидала, что арестуют и ее. Они с дедом были так близки, что обычно обходились без слов. Но иногда все-таки разговаривали. И вот они сидят перед печкой, и мама говорит: «Папа, может быть, меня арестуют». — «Да, — говорит дед, — это возможно». — «А что ты будешь делать, если меня арестуют?» И дед, как говорила мама, как бы обращаясь прямо к товарищу Сталину, сказал в печку: «Я создам боевую организацию, думаю, что доберусь до Сталина и убью его». И мама поверила в этот момент, что ничего плохого с ней не будет. Но все равно она так страдала из-за того, что арестовали ребят, что свобода ей была хуже ареста.

Она продолжала ходить в школу, жить там же, на Зубовском бульваре. Что она делала? Она посылала им посылки. Это было очень сложно: посылки в лагеря принимали в одном-единственном месте в Подмосковье — в Раменском. Нужно было ехать на первой электричке, потому что потом выстраивалась бесконечная очередь, и в темноте подыматься по обледенелому железнодорожному мосту, спускаться и стоять: приемный пункт был около станции. Но она все это

О невесте в лагере

Понятие «невеста» в юридическом языке не особо развито — особенно в советском языке 50-х годов. Мама поехала (весной 1951 года): она везла папе гитару, ананас и много других удивительных предметов. Приехала, пришла в комендатуру, и ей немедленно отказали. «Какая невеста? — сказал начальник ОЛП. — Когда его арестовали, вам было пятнадцать лет. Да и сейчас вам не сказать чтобы очень много. Таких невест не бывает. Езжайте, девушка, назад». Мама вышла на крылечко, села и стала рыдать. И вдруг слышит: «Мария Валентиновна, это вы?»

Помните, я сказала, что папа был невероятно общителен и небрезглив? Это распространялось даже на сотрудников лагеря — не на оперуполномоченных, а на техническую обслугу. И поэтому не только освобождающиеся приезжали в наш дом и жили на Зубовском бульваре как на перевалочном пункте, но и командировочные. И вот

И этот человек как раз шел мимо. «Почему вы плачете? Что с вами?» — «Вот, я приехала к Илье на свидание, меня не пускают». — «Ах, какие пустяки!» — закричал он, побежал и вернулся с разрешением на трехдневное свидание, которое дают только законным женам.

О ночевке в самом отпетом бараке

Папа так боялся, что мама подумает плохое — например, что он хочет ее поцеловать, — что сидел от нее далеко, в другом конце комнаты. Входит начальник охраны и говорит: «Шмаин, ну как ты девушку принимаешь? Одеяло бы хотя бы принес».

А ночевала она в бараке пожарников. Пожарники — это страшные блатные, самые отпетые. Потому что это расконвоированные: они могут выходить за зону без конвоя. И папа, как он потом рассказывал, беспрерывно сходил с ума, что с ней будет в этом бараке.

Мама зашла — они все встали, проводили ее к кровати. Она села на кровать и думает, что дальше делать. Старший по бараку говорит: «Вы не сомневайтесь, мы все самое чистое положили. А ежели оно желтое, так это потому, что из прожарки. Нового не достали: не дают». Мама забирается одетая под одеяло. «Мы сейчас выйдем все, мы вас стеснять не будем, мы снаружи поспим», — сказал он. И она ночевала в бараке на сорок человек одна.

Как она потом поняла, по всему Вятлагу по лагерной почте пронеслось, что к

2 февраля 1954 года папа и все его друзья вышли на свободу и вскоре были реабилитированы.

О жизненной программе

Папа стал математическим логиком, потом увлекся языками программирования, создал свой язык. Через пять лет после нашего отъезда в 1975 году стал священником — единственным за всю историю Израиля священником-евреем и израильским гражданином. Потом он жил во Франции, потом вернулся в Россию и умер в Москве 13 января 2005 года священником.

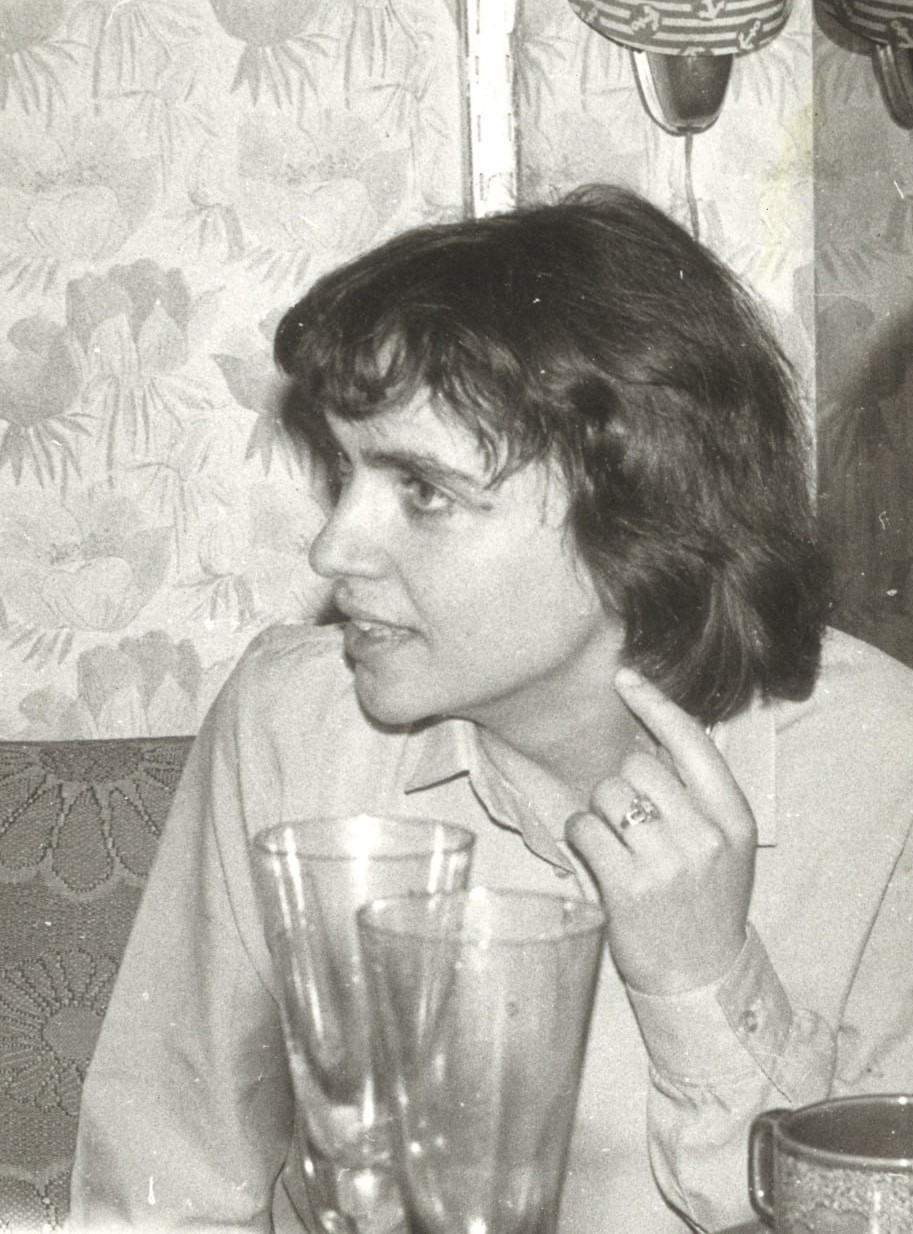

Мама оканчивала школу при раздельном обучении в 1951-м, а в 1952-м поступила в университет. После выпускного 40 восемнадцатилетних девочек обсуждали, кто что хочет сделать в жизни. Одна хотела построить вторую систему элементов — больше Менделеевской. Другая хотела исправить карту звездного неба, открыв новые планеты. А мама Маша сказала: «Я хотела бы пожертвовать своей жизнью для других людей».

Через 50 лет мамин класс собрался. На удивление мало людей умерло: если сравнить с моим классом, от которого вообще почти никого не осталось, то этих женщин, еще в детстве закаленных войной, Сталиным и так далее, ничто не брало. Класс собрался в составе 36–37 человек, то есть почти без потерь. И одна чрезвычайно умная женщина, мамина лучшая подруга, Инна Станиславская, оглядела всех и сказала: «Ну что, девочки, свою жизненную программу выполнила одна Маша Житомирская».

Как это ни удивительно, можно сказать, что да, вся ее жизнь была чистым, абсолютным самопожертвованием.

О височных кольцах вятичей

Мама училась на истфаке, на заочном. Но там не было археологии, и мама дополнительно получала образование археолога, ходя на очные занятия, сдавая экзамены вместе с очниками. И ее прямо после диплома взяли в Институт археологии. Это неслыханное дело: академические гуманитарные институты представляли собой абсолютно закрытые системы. А ее взяли, потому что в процессе защиты диплома она сделала великое открытие.

Главой комиссии был академик Рыбаков Борис Александрович Рыбаков (1908–2001) — археолог, исследователь славянской культуры и истории Киевской Руси, академик РАН.. Мама никогда не могла выступать публично, тем более о себе, — она

А открыла она, что в височных кольцах Височные кольца — женские украшения, которые вплетались в волосы у висков. вятичей имелись остатки перегородчатой эмали. Это говорит о том, что они торговали с Византией. То есть мама открыла новый торговый путь. Рыбаков говорил ей, что она должна немедленно написать диссертацию, а потом другую, всё на ту же тему, и через несколько лет она будет доктором наук. Но она никогда ничего не написала, а через некоторое время ушла из Института археологии и этнографии Академии наук. Дело в том, что Рыбаков возненавидел одного человека и травил его за еврейство, а мама очень резко вступилась. И когда она решила уйти, Рыбаков ее даже отговаривал.

О школе рабочей молодежи и волчьем билете

Как и моя мать, я никогда не вступала в комсомол (в пионеры тоже). Соответственно, будучи еврейкой, христианкой и некомсомолкой, я не могла поступить ни в какое высшее или среднее специальное учебное заведение. Хотя неоднократно предпринимала такие попытки.

Самым интересным моментом в попытках получить какое ни на есть образование было то, что я окончила школу рабочей молодежи. Для этого пришлось уйти из моей любимой школы. Хотя школу как таковую я ненавидела, но училась в очень хорошей — 444-й, математической. И у меня был очень хороший класс и много хороших учителей, например удивительная учительница литературы — карлица Ангелина Матвеевна. Она не могла говорить громко, поэтому на ее уроках не то что было слышно, как муха пролетит, — слышно было, как ветерок подует. У нее не было сил носить тетрадки и журнал, и не было ни одного случая, чтобы она вышла с урока и не выстроилась бы команда желающих сделать это за нее.

Я ушла в школу рабочей молодежи, потому что шедшие до меня этой проторенной тропой говорили, что там можно получить медаль. И я таки получила все пятерки и прихожу получать аттестат. Естественно, в школе рабочей молодежи нам не вручали торжественно медаль — просто забираешь аттестат из кабинета директора, и он тебе пожимает руку. Я захожу, открываю аттестат и вижу, что в графе поведение стоит «удовлетворительно». Три.

Не знаю, насколько вы помните советские обычаи, но четверка по поведению ставилась человеку, который выбросил парту из окна, поджег учительскую, запер директора в сортире. Тройка по поведению могла быть поставлена только по приказанию милиции, если человек

Я гляжу вытаращенными глазами на этот аттестат и говорю: «Простите, что это значит? Это же волчий билет. Я с этим документом не могу ни в какую приемную комиссию пойти». И директриса мне с таким сочувствием говорит: «Что же вы мне раньше не сказали? Вы за отличным аттестатом к нам пришли? В этом году разнарядка: всем некомсомольцам ставить ‚удовлетворительное поведение».

На этом мои мечты поступить на филфак испарились.

О жизни по Евангелию

Мой родной дядька был директором Таврического художественного училища в Ленинграде, и, когда я приехала туда поступать, он предпринял специальные усилия, чтобы я не поступила, объяснив это бабке так: «Я не хочу, чтобы она здесь христианство проповедовала». Ну что делать? Я его действительно проповедовала — бестолково, как умела. Но образование мне хотелось получить. И папа, конечно, был сильно повернут в сторону образования: оно далось ему большим трудом, он его очень ценил. А маме казалось, что все это, в общем, скорее правильно, на все воля Божья. С ужасным стыдом не могу не вспомнить, что спустя лет двадцать я орала на нее во Франции, в эмиграции: «Как вы могли допустить, что мы с Таней Сестра — Татьяна Ильинична Шмаина. не были отданы в языковые школы, не знали даже английского и французского толком? Вы не нанимали нам репетиторов!» Мама шептала: «У нас не было денег». — «Ну почему же, — кричала я бессовестно, — у вас никогда не было ни денег, ни связей, хотя вы были знакомы со всеми на свете, и вы ничего не смогли сделать для нас?» Мама еще ниже опустила голову и еще тише сказала: «Мы пытались жить по Евангелию».

Когда я это рассказываю, мне становится холодно от ужаса перед собой. Как я могла ее обвинить? Ведь было довольно очевидно, что она жила по Евангелию.

В общем, в результате в России я никакого образования не получила.

Об отъезде в Израиль и цветке бессмертия

Мы уехали в Израиль не по своей воле. Папе на работу прислали вызов в Израиль от незнакомой женщины. Это было очевидной провокацией КГБ, потому что у него в Израиле жили отец и мать, даже в советское время не нужно было приглашения от посторонних, чтобы выехать к престарелым родителям. После этого его немедленно выгнали с работы. Кроме того, он довольно давно пытался стать священником, и ему объясняли, что, учитывая, что у него родители в Израиле (и в придачу высшее образование), в России он священником стать не может. И папа сказал, что мы будем обращать Израиль в христианство. И мы уехали.

Я оказалась в той абсолютной растерянности, в которой бывает молодой человек в эмиграции. Надо понимать и учитывать определенные моменты, когда мы об этом говорим, — разницы эпох. То была эпоха железного занавеса. У всех нас было очень ясное и цельное представление о мире. С одной стороны, ничего за границей нет, последняя станция — это Шепетовка, о которую разбиваются волны мирового океана. А с другой стороны, все мировое зло — это советская власть: за границей нет и не может быть ничего плохого, потому что там нет советской власти.

Например, родители детей с синдромом Дауна уезжали за границу, потому что они полагали, что за границей это можно вылечить. Хотя любой участковый врач, разводя руками, говорил им: вы знаете, это хромосома.

Но мы действительно думали — это утрировано, но, по сути, верно, — что смерть была связана с советской властью. Мы туда съездим, мы найдем цветок бессмертия, как Гильгамеш, и принесем его на родину. Сколько людей, которым ни при каких обстоятельствах нельзя было уезжать, уехали потому, что думали найти там исцеление от смертельной болезни, решение неразрешимой проблемы: советской

О 98 баллах и трех старых немцах

Я пришла в Университет иврита и записалась на классическое отделение. Вступительных экзаменов как таковых там не было, а был общий тест, который сдавали все. Я с разгона (после нескольких лет подготовки и попытки сдать вступительные экзамены

— Вы можете пройти на медицинский.

— Свят, Свят, Свят, — сказала я в ужасе.

— Вы можете поступить на юридический, вы можете специализироваться в адвокатуре.

— Никогда в жизни, — сказала я.

— Понимаете, там проходной балл 90. Такая возможность вам больше не представится.

— Я хочу на классическое отделение.

Немая сцена. Потом мне говорят:

— Туда вообще нет балла. Туда нет конкурса, поступают те, кто хочет.

— Вот я и говорю: я хочу.

И меня отправили на комиссию. Комиссия состояла из трех старых немцев — то, что в Израиле называется «йеки», евреи из Германии. Среди них был и глава нашего департамента профессор Фукс, автор книги под «оригинальным» названием «Афины в дни их величия», исключительно хороший человек. После пыток, которым он подвергался в гестапо, у него были искалеченные ноги и руки — он передвигался на коляске. Он был такой хороший человек, что, когда он умер, вся профессура ходила зареванная.

Пережив чудом нацизм, они, разумеется, имели большое и небеспочвенное предубеждение против христианства. Они посмотрели на мой балл, на меня, друг на друга и спросили: «Что вас сюда привело?» Надо было секунду подумать, вспомнить, с кем я говорю, «но я к этому не способен». И я сказала этим старым евреям, что хочу читать Новый Завет в оригинале. Опять наступил небольшой ледниковый период, и по окончании его профессор Шпигель, проведший достаточно долгое время в тюрьме Моабит, с номером на руке Моабитская тюрьма — следственный изолятор в Берлине. После прихода в 1933 году к власти нацистов там содержались их политические противники., сказал с некоторым отвращением: «Для того чтобы читать Новый Завет, совершенно не нужно учиться на классическом отделении. Но если вы будете хотя бы иногда посещать занятия, я могу вам гарантировать, что в конце первого семестра вы будете его читать без словаря».

Об «Орестее» в самолете и тени Освенцима

Я не жалею, что пошла на классическое отделение. Во-первых, я обожала трагедию, особенно Эсхила. Когда мы летели из Москвы в Вену, а потом из Вены в Тель-Авив, я взяла с собой в самолет одну-единственную книгу — «Орестею». Потому что сгущенность трагической ситуации была такая, что, кроме «Орестеи», кроме «Агамемнона», я вообще ничего не могла читать. Во-вторых, в самом деле мне было необходимо научиться читать Новый Завет в оригинале.

Наши учителя — немецкие евреи, все на свете пережившие и старающиеся

О двойниках деда — внешнем и внутреннем

Однако в результате некоторого тяжелого и странного обстоятельства, я оттуда вылетела и вынуждена была перейти на философский, где учиться не хотела, а бегала на сравнительное религиоведение. Случилось это так: я шла по университету, сама не зная куда, и вдруг увидела моего деда — его неповторимую походку с носка на пятку, как у матадора, его лысину. «Дед» зашел в классическое отделение — и я за ним. Он повернулся, открыл передо мной дверь — и я увидела, что с лица он тоже неотличим. Этот профессор был не просто похож на моего деда — он был его двойником. Преподавал он трагедию, и я стала его ученицей.

Этот профессор ненавидел всех русских студентов. У него было убеждение, что мы не можем знать греческого. И он предложил мне на экзамене перевести монолог Аполлона в «Эвменидах» «Эвмениды» — трагедия Эсхила, входившая в состав тетралогии «Орестея» вместе с трагедиями «Агамемнон» и «Хоэфоры» и драмой «Протей».. И устроил экзамен наедине, что запрещено уставом университета. Он был из Оксфорда и не знал иврита, поэтому сказал мне переводить на английский. (Что тоже противоречит уставу. У

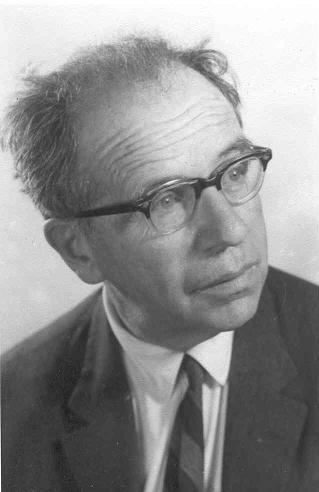

О Шломо Пинесе и счастье университетской жизни

Главное счастье моей университетской жизни — это то, что я полных шесть лет проучилась у профессора Соломона Меировича Пинеса. Он был похож на моего деда изнутри. Он так любил науку, что даже не мог это слово выговорить. Он говорил: «Ну все-таки надо находить время, чтобы иногда заниматься…» А слово «наука» можно было только по губам прочесть.

Пинес был необыкновенно лаконичен. Когда он защищал диссертацию в Париже в 1940 году, она занимала 60 страниц (а любая диссертация на французском тогда была минимум 600 страниц). Эту диссертацию ему швырнули в лицо, и тогда его научный руководитель Пьер Паскаль обратился к Бергсону Анри-Луи Бергсон (1859–1941) — французский философ, представитель интуитивизма и философии жизни. Член Французской академии и лауреат Нобелевской премии по литературе 1927 года., который написал поверх этой диссертации: «Замечательно». И этого было достаточно — даже полноценной защиты после этого вердикта не было. И в дальнейшем Пинес не писал книг — он писал статьи, иногда большие, но чаще очень короткие. И в каждой содержалось открытие.

Маленький, смешной человечек, не способный зашнуровать ботинки и часто забывающий застегнуть ширинку, тем не менее он обладал

И Пинес был способен горячо и верно любить. Он был спасением для русской интеллигенции в эмиграции. Он сам разыскивал нуждающихся, сам помогал, к нему не нужно было обращаться. Пинеса знал в Израиле любой, и не было человека, который бы не уважал его. В

Я ходила на его семинары — большей частью те, которые касались раннего христианства. А кроме того, я еженедельно посещала его дом, и эти беседы об истине, науке, о культуре, его рассказы о прошлом мне дали гораздо больше, чем все остальное.

О благочестивом переводчике и аргументе в пользу историчности Иисуса

С помощью арабской рукописи перевода Иосифа Флавия Пинес доказал, что «Свидетельство Флавия» («Testimonium Flavianum») — подлинный текст. «Жил тогда в Галилее человек, если он только был человеком, звали его Иисус» — и так далее. Потому что начиная с того момента, как появилась библейская критика и наука освободилась, так сказать, от объятий Церкви, этот фрагмент считался позднейшей христианской вставкой. А значит, Флавий не писал об Иисусе. А значит, Иисус не историческое лицо: как Иосиф мог бы не заметить такую фигуру?

Пинесу удалось показать с помощью сопоставления известного печатного текста с арабской рукописью, что единственный кортеж слов, который там вставлен, — это «если он был человеком», «если его можно назвать человеком». Это сделала благочестивая рука христианского греческого переписчика, который не мог выдержать, что Иисуса Христа Спасителя называют просто «человеком». Все, кроме этого, — подлинный текст Флавия, и это был важный аргумент в пользу историчности Иисуса.

Кроме этого, Пинес занимался историей науки, арабской наукой, еврейской философией. Круг его интересов был необыкновенно широк. Языков он знал штук пятьдесят. И ничего, кроме истины, его не интересовало.

Об израильской библеистике

Причиной моих первых занятий было то, что я хотела читать

Важными были семинары профессора Давида Флюссера, великого ученого-новозаветника, у которого есть книга «Иисус», она существует

О христианах в Израиле

Если говорить о моих собственных научных интересах, то никаких прямо научных интересов у меня никогда не было, хотя я чрезвычайно интересовалась тем, что касается мифологии, древних литератур и так далее. Моим собственным интересом был вопрос, как образовалась христианская Церковь. Для того чтобы это понять, я изучала все, что может к этому привести. Постепенно, к сожалению, может быть, стало ясно, что вопрос этот к науке подлинного отношения не имеет и что изучение источников и тем более научной литературы не приблизит к ответу на него.

Тем не менее это была замечательная учеба у выдающихся людей. И замечательное общение с настоящими учеными и настоящими религиозными деятелями, проповедниками христианства, с которыми мне довелось познакомиться. Это были протестанты в Израиле: Йоханан Хальвор Роненг, директор Института священной географии, Йосеф Шулам, впоследствии руководитель движения «Евреи за Иисуса в Израиле», и еще несколько человек.

Были и замечательные католические священники, монахи и миряне, католическая община «Дом Исайи», служащая на иврите в Иерусалиме.

О погроме из-за елки и отъезде во Францию

В Израиле у нас была еще не совсем настоящая эмиграция — там была толпа такого же народу из России, как мы. И там были живые особенные люди, которые могли

Мы не хотели уезжать из Израиля. Не так не хотели, как не хотели уезжать из России, но все же не хотели. Но выяснилось, что этому христианскому пребыванию в Израиле, особенно когда папа стал священником в 1980 году, нужно принести в жертву человеческие жизни, потому что давление эмигрантской среды на обращающуюся в христианство молодежь было невыносимым. Чтобы оставаться с нами, другим людям приходилось невольно разрушать семьи, у них гибли драгоценные человеческие связи. Нужно было жертвовать слишком многим. Мы этого ни от кого требовать не стали. И оказались во Франции.

Учиться там мне особенно не довелось. Я посещала École Pratique des Hautes Études — Свободную школу высших гуманитарных исследований. Посещала пару семинаров в Антропологической школе. Но до возвращения в Россию в 1993 году никакой наукой я не занималась.

О двух диссертациях в одной

А там Нина Брагинская произвела чудо, и меня взяли в 1995 году на работу в РГГУ, и я оказалась как будто бы ученая, как будто могу преподавать. А потом Нина Брагинская совершила еще одно чудо: я защитила кандидатскую диссертацию. Перед защитой кандидатской мы по обычаю принесли эту диссертацию в библиотеку, библиотекарша посмотрела на нее наметанным взором и сказала: «Поставьте вашу докторскую на полку справа». Я говорю: «Это кандидатская». — «Да что вы мне рассказываете? Я здесь тридцать лет. Это докторская». И через год эту самую работу переквалифицировали в докторскую. Хотя, в сущности, я мало училась и мало знаю. Но мне выпало счастье учиться у великих учителей.

Я не ученый, и если нужно меня

Я постоянно думаю о трех сложно связанных темах. Во-первых, о Церкви (этого мы уже немного коснулись) как о состоянии, подобном состоянию электромагнитного поля между полюсами, состоянию здоровья или состоянию любви. У Церкви нет границ, она кристаллизуется из средоточия связей между людьми, она представляет собой жизнь в пересекающихся силовых линиях отношений, в любви.

Во-вторых, о богословском смысле мученичества, о невинном страдальце, который своей несопротивляющейся смертью освобождает и вперед оплачивает дальнейшую жизнь мира. И о богослужении и культуре нашего посткатастрофического мира как о культуре и служении ответа мученику, памяти о нем, благодарности.

И в-третьих, о том, что в богословской перспективе означает жертва. И прихожу к выводу, что жертва — это то, чем каждый смертный человек похож на Христа. Жертва — это образ Божий.

Что же касается науки, то моя научная деятельность целиком связана с научной деятельностью Нины Брагинской. И это не означает, что я приняла участие во всем, что она делает, — есть очень многое, что она делает сама, и я к этому не имею никакого отношения. Но то, что делаю я, все сделано вместе с ней.

О символической филологии

Прежде всего, с позволения сказать, мы изобрели новую научную дисциплину, которая называется «символическое литературоведение» или «символическая филология». В

И вот мы с Ниной, изучая маленькую странную повесть «Иосиф и Асенет», переведенную (в краткой версии) на русский сначала Аверинцевым Сергей Сергеевич Аверинцев (1937–2004) — культуролог, историк культуры, философ, литературовед, библеист. Специалист в области изучения истории античной и средневековой литературы, поэтики, философии и культуры., а потом (в пространной версии) нами, пришли к тому, что это повесть не реалистическая. И одновременно это и не поэзия, и не риторика, и не сказка. А что это? Это символическая повесть. Она рассказывает историю о людях, но не просто о людях. Это прекрасная девушка — невеста, но она же и премудрость Божья, обращение (покаяние) и град убежища. Этот прекрасный юноша — патриарх Иосиф, но он же и Мессия, спаситель мира. И вот эта двойственность и есть символ.

И постепенно мы обратили внимание на то, что это не единственное такое сочинение. В частности, мои книжки, которые связаны с диссертацией, посвящены маленькой библейской Книге Руфи как символической повести. То есть мы обнаружили, что символическая повесть, видимо, берет свое начало в Ветхом Завете. Затем она есть и в поздней Античности, и в европейской литературе. И мы задумали некоторую серию работ на эту тему, которая должна была стать большой книгой, но пока издали только первые три части Н. В. Брагинская, А. И. Шмаина-Великанова. Символическая повесть. Ч. 1 // Индоевропейское языкознание и классическая филология. № XXI. 2017.

Н. В. Брагинская, А. И. Шмаина-Великанова. Символическая повесть. Ч. 2 // Индоевропейское языкознание и классическая филология. № XXII. 2017.

Н. В. Брагинская, А. И. Шмаина-Великанова. Символическая повесть. Ч. 3 // Индоевропейское языкознание и классическая филология. Т. XXV. № 1..

Об Иосифе, Асенет, Пьере и Наташе

Мы обратили внимание на некоторую, как нам представляется, очень важную часть мирового литературного процесса. А именно — что повествовательная художественная проза начинается не в Греции, как думали все и всегда, а в Библии, а затем в литературе Второго храма, при переходе еврейской Библии на греческую почву. То есть при переводе Ветхого Завета с еврейского на греческий язык, в процессе возникновения Септуагинты Септуагинта — самый древний из известных переводов Ветхого Завета на древнегреческий язык., родился хрупкий и неустойчивый синтез иудео-эллинистической культуры. И именно этот синтез является толчком для возникновения жанров европейского романа и повести.

Нина Брагинская показала, что «Иосиф и Асенет» — это первый греческий роман, а не частный случай греческого романа про евреев, как думали раньше. Сюжет состоит в том, что прекрасная молодая знатная египтянка влюбляется в патриарха Иосифа, молодого и прекрасного, который приезжает к ним домой, выполняя поручения фараона. А он не может на ней жениться, потому что она не еврейка, не верит в единого Бога евреев, а поклоняется египетским языческим богам. Она это осознает, раскаивается в том, что поклонялась египетским богам, и хочет перейти в веру Иосифа, и раскаивается так сильно, что к ней приходит глава, архистратиг То есть военачальник. воинства Господня. Небо раскалывается, и звезда входит к ней в окно и оказывается вот этим Небесным существом — или Человеком, как там он называется. И, глядя ему вслед, она говорит, что это Бог. Он помогает Асенет преобразиться, и она не просто становится последовательницей библейской веры и одного-единственного Бога, а она становится градом убежища для всех, кто обращается в веру Израиля. Они прибегают под ее крылья, прибегают в нее, как в город.

Спустя две с лишним тысячи лет это неожиданно резюмирует Борис Леонидович Пастернак: «Всякая любовь есть переход в новую веру». Любовь оказывается движущей силой обращения. Она выходит замуж за Иосифа, рождает детей. И дальше там происходят еще приключения, но все они встраиваются в этот величественный мир всеобщего спасения, который придет из Египта, придет независимо от национальности, когда все люди будут поклоняться единому Богу.

Что произошло дальше? Греческая культура, будучи все-таки, грубо говоря, языческой, не знала этого препятствия — что разница религий мешает людям пожениться. Оно было отброшено в следующих сочинениях, будь то Харитон Харитон — древнегреческий писатель начала II века нашей эры, автор романа «Херей и Каллироя». или Ахилл Татий Ахилл Татий — древнегреческий писатель II века нашей эры, автор романа «Левкиппа и Клитофонт»., в которых препятствия

Если мы немного посмотрим по сторонам, то увидим, что это вообще сюжет романа. В центре любого нормального прозаического произведения находятся прекрасный юноша и девушка, преодолевающие препятствия и стремящиеся, по слову Проппа, к свадьбе. При всей сложности и многообразии «Войны и мира» этот сюжет тем не менее может быть описан и так. После свадьбы Пьера и Наташи происходит только эпилог.

С этой точки зрения мы видим, насколько решающим был этот поворот, насколько важен переход от священного текста через символическую повесть к литературе. Вот этим мы и занимаемся.

Об экскурсиях в усадьбе Поленово, Христе и грешнице

В конце 60-х — начале 70-х годов XX века я (разумеется, неофициально, бесплатно и добровольно) работала экскурсоводом в музее-усадьбе Василия Дмитриевича Поленова. Поленов написал 47 картин на евангельский сюжет — большинство этих картин находятся не в Поленове, но в Поленове множество этюдов. Экскурсантов было много: это была обязательная экскурсия для отдыхающих в домах отдыха вокруг — и в

Сто процентов случаев: люди отвечали, что сюжет им неизвестен. «Ах, неизвестен, — говорила я, — я вам сейчас расскажу. Иисус сидит и пишет перстом на земле и не подымает головы, видите, а перед Ним стоит женщина, а кругом нее толпа. К нему привели женщину, взятую в прелюбодеянии. Вы знаете, что такое прелюбодеяние?» Сто процентов людей не знали, что такое прелюбодеяние. И я говорила: «Она изменила мужу. Ее положено побить камнями. А Иисус не говорит им, что они должны ее отпустить и тем самым нарушить закон. И он не говорит им: ну побивайте, мое какое дело? А он говорит: кто из вас без греха, первый брось в нее камень. И они один за другим, будучи обличаемы совестью, то есть вспомнив, что они сами изменяли женам, уходят и оставляют ее одну. И он говорит: „Женщина, где твои обвинители?“ — „Ушли, Господи“, — говорит она. „Иди и не греши больше, — говорит он, — я тебя тоже не осуждаю“».

И на протяжении, скажем, трех лет не было ни одного случая, чтобы

Я нисколько не могла бы сама до них достучаться. Этот зов, эта жажда были у них внутри. Они просто не знали про это. И я полагаю, что таков всякий человек. Их случай был очень простой. Потому что кто получает путевки в дом отдыха в советское время? Рабочие завода и их жены. И они, конечно, не читали Новый Завет: откуда им было получить его? Но интеллигенция тоже не читала, иначе бы она так не бросилась, например, на «Мастера и Маргариту» и не пыталась вычитывать из этого великого литературного произведения те сведения и смыслы, которые нужно получать в другом месте.

Я до сих пор убеждена, что заповеди блаженства есть заповеди счастья, а не самоограничение, они отзываются в людях, потому что это в них есть. Как говорит Левин в конце «Анны Карениной»: «Разумом, что ли, дошел я до того, что надо любить ближнего и не душить его? Мне сказали это в детстве, и я радостно поверил, потому что мне сказали то, что было у меня в душе». А если есть такие люди, которые пытаются нас убедить сейчас, что душить ближнего, как бы он ни назывался, лучше, чем любить его, они обречены. Они прольют, может быть, моря крови, но они все равно обречены, потому что внутри человека все-таки живет образ Божий.

Об эмиграции

Об эмиграции я в целом, безусловно, жалею. Франция не виновата в том, что я ее так не люблю. Она не сделала для меня ничего хорошего и ничего плохого. Она меня не заметила. И это естественно для этой страны: сотни тысяч эмигрантов прошли по ней, и среди них были такие люди, как Цветаева или мать Мария (Скобцова), — и она их не заметила. Что уж говорить о том, что она не заметила меня. Ей ничего не нужно, она достаточно хороша сама по себе. Это очень старая культура. Поэтому острие моего неприятия направлено вовсе не на Францию. Я не знаю, что было бы в Америке. Я категорически отказывалась туда поехать и побывала в ней один раз (давно уже вернувшись в Россию) одну неделю вместе с Ниной Брагинской по приглашению еще одного моего замечательного учителя, которого я не успела назвать, литературоведа, архивиста, специалиста по творчеству Пастернака — Лазаря Соломоновича Флейшмана.

Но сама по себе я в Америку никогда бы не поехала, потому что еще в юные эмигрантские годы прочла, как в «Былом и думах» Герцен спрашивает Гарибальди: «Почему вы не едете в Америку? В Европе вам тесно, вы слишком большой человек». И он отвечает: «Я никогда не поеду в Америку, это страна забвения родины».

Как в детстве я никогда не хотела отсюда уехать, как в юности я уезжала отсюда с отчаянием, так и в Израиле, где было не так уж плохо и где это совершенно не принято, даже такая лексика не принята, все там «олим» (буквально — «поднявшиеся»), новоприбывшие, я называла себя эмигрантом и хотела вернуться в Россию. А уж когда я приехала во Францию…

Я приехала в Россию в первых числах мая 1988 года. За год до этого, когда я попыталась поехать с туристической визой, консул швырнул мне паспорт в лицо и закричал по слогам: «Запомните, вы ни-ко-гда не приедете в Россию! Никогда! Запомните!» Через год он выдал разрешение, а еще через год, когда я пришла требовать вернуть мне российское гражданство, об этом консуле уже никто не помнил. На его месте сидел человек, который просто хотел всем помочь. Я не знаю, жив ли тот консул, который так на меня кричал, но главное, что он ошибся: мы все-таки вернулись.

Из моих личных наблюдений над эмиграцией я бы сказала, что самое ужасное в ней — это ее длительность, ее последствия. Вот человек приезжает в

Трудно объяснить, что самое плохое в эмиграции, потому что это как бы та же жизнь. В отличие от лагеря, тюрьмы, которые резко меняют наше положение, это вроде бы та же жизнь. Но как бы вам сказать, это вроде гомеопатии жизни. Это такое слабое разведение жизни, потому что этой жизни почти нет. И потом очень трудно начать снова дышать. Вот, боюсь, такое у меня представление об эмиграции.

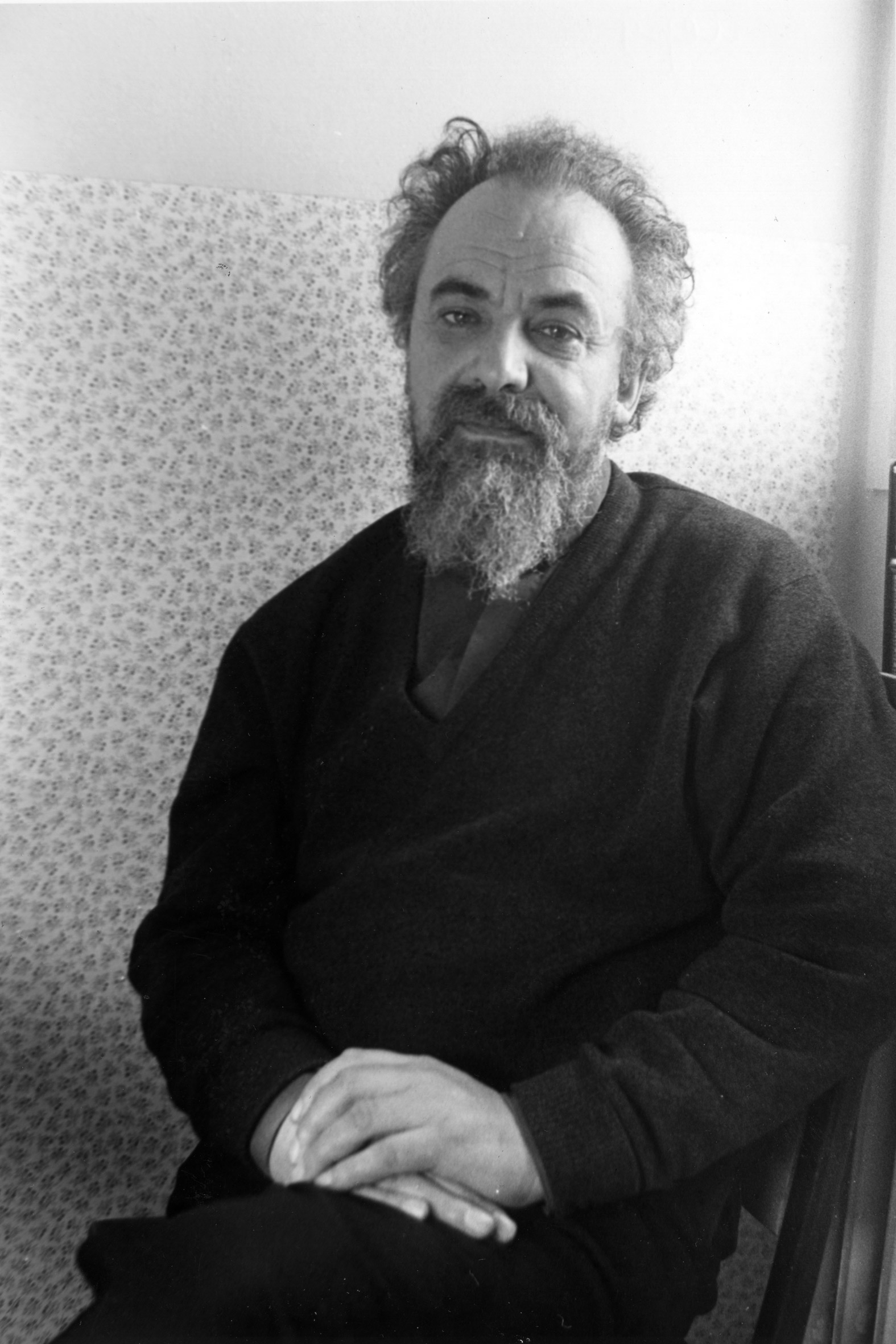

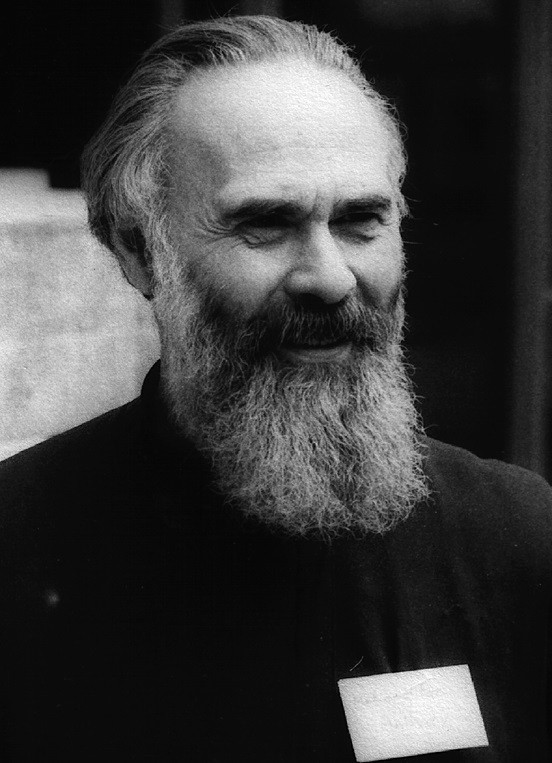

О дружбе великого святого

Я, может быть, недостаточно часто повторяю слово «счастье» в этой беседе. Самое большое счастье — такие дед и бабка. Самое большое счастье — такие родители и их друзья. Самое большое счастье — такие учителя, как Пинес, Флюссер, Флейшман. Самое большое счастье — такие коллеги, как Нина Брагинская. Самое большое счастье — быть современником Ольги Седаковой и ее другом. Самое большое счастье — такие дети и внуки. Но если выбирать из всех этих счастий, то, наверное, самое невероятное, что может случиться в жизни человека, — это пользоваться дружбой (а он употреблял это выражение) великого святого.

Митрополит Антоний Сурожский перед нашим венчанием сказал: «Я буду венчать пару моих старых друзей». Это прозвучало очень странно, мне было двадцать пять. Но тем не менее к этому времени мы дружили уже почти десять лет. И это почти то же самое, что сказать, что ты друг Христу. Мы друзья Христу, но в другом смысле — не в том, что мы можем с ним чай пить. Но с владыкой тоже это общение всегда подразумевало невероятную дистанцию.

Я шить не умею и никогда ничего владыке не шила, но я бы сказала, что ощущение одновременно безграничной его любви ко мне и незаслуженности этой любви было примерно таким же.

О встрече и взгляде

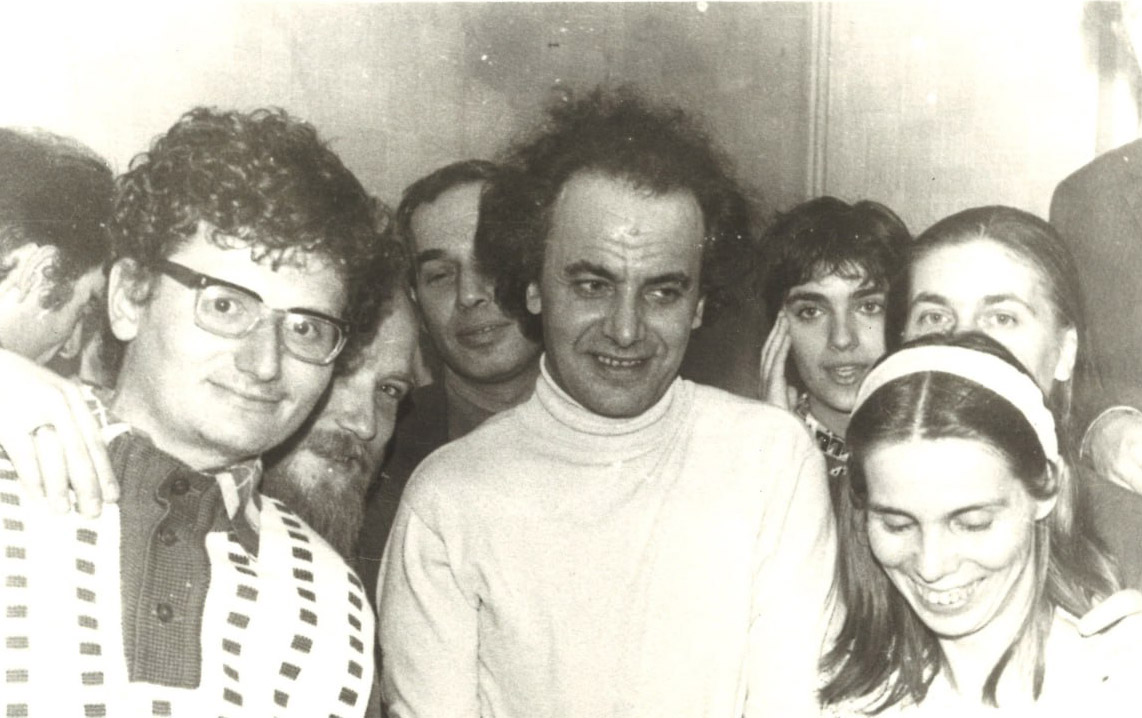

В некрологе владыке Антонию отец Николай Ведерников написал о нем: правильнее всего сказать, что он каждого любил больше всех. Мы встретились у Ведерниковых. Это была обыкновенная московская квартира на юго-западе. Из нее была вынесена вся мебель, и набилось неописуемое количество народу. Мы стояли в коридоре, вошел владыка стремительным своим шагом, и в

У владыки был взгляд. В

Это не фантазия. Например, он помнил по имени всех людей, с которыми

Один мой друг, не христианин, замечательный ученый, отправился к владыке. Владыка его принял, провел с ним час. И, вернувшись, тот сказал мне: «Я был счастлив». И, помолчав, добавил: «Первый раз в жизни». А ему было шестьдесят.

О любви и счастье

Все, что разрывало, не давало жить, не давало заснуть, не давало прижать ребенка к груди еще накануне, — все отступало. Рядом с ним ты жил как бы в Боге, ты был абсолютно счастлив. Он был ни на кого на свете не похож. Когда владыка очередной раз говорил о том, что он человек совершенно бездарный, нетворческий, то Сергей Сергеевич Аверинцев сказал: «Ваша гениальность, владыка, даже немного вам мешает». И это в

И, конечно, многое в нем было удивительно даже по простым общепринятым параметрам. Например, владыка был родным племянником Скрябина и унаследовал от него способность различать ноты по цвету. Он говорил, что у него плохой слух, но он слышит ноты, окрашенные цветом, видит их. Поэтому он пел всегда безупречно. Господь послал ему такой голос, что он говорил тихо, а слышно было на другом конце улицы.

Он был хирург, он не делал ни одного лишнего жеста. Вот он идет — и ступает куда нужно. Протягивает руку за