11 слов, помогающих понять культуру Албании

Чем геги отличаются от тосков? Как пить ракию? Почему вся страна застроена бункерами? И что значит фраза «мир упавшим»? В новом выпуске лингвистического сериала разбираемся в культуре Албании

1. Besa

Обет, клятва, беса

Старое индоевропейское слово, родственно латинскому fides — «верность, вера, доверие».

Чрезвычайно важное, центральное понятие неписанного этического кодекса старой Албании. Если албанец дал бесу, ничто в мире не может заставить его эту бесу нарушить. Самые удивительные примеры соблюдения бесы неоднократно становились сюжетами классических произведений албанской литературы. Так, в пьесе знаменитого деятеля Албанского национального возрождения Сами Фрашери (1850–1904) «Беса, или Верность данному слову» герой, давший бесу отомстить обидчику спасшей его женщины, убивает негодяя, даже когда узнает, что это его собственный сын, которого он не видел двадцать лет!

Однако отнюдь не всегда беса реализуется таким разрушительным образом. Когда во время Второй мировой войны Албания была оккупирована Германией (1943–1944), ни один из живших на собственно албанской территории евреев не пострадал. Марионеточное правительство стойко сопротивлялось депортации, а албанцы прятали и не выдавали своих соседей. Иногда такое поведение объясняют действием бесы. Может быть, это и так. В любом случае албанцам тут есть чем гордиться! Есть и имена собственные: женское Besa и мужское Besnik (собственно «верный»).

2. Kafe/kafene

Кофе/кафе

Кофе пришел в Албанию вместе с Османским завоеванием (см. главу 7) и стал национальным напитком. Раньше его варили в джезвах, сейчас (по крайней мере в кафе) предпочитают эспрессо, хотя часто можно заказать и кофе

Когда гуляешь по албанскому городу, возникает впечатление, что абсолютно все албанцы сидят в кафе — утром, днем и вечером. В старину кафе посещали исключительно мужчины, сейчас женщин примерно столько же или немного меньше. Кафе разнообразные — от самых простых мест до современных хипстерских заведений, где можно заказать

Нельзя не отметить также, что Албания — страна прекрасных ресторанов. Преобладают заведения с национальной кухней (мясные или рыбные), далее идут итальянские и греческие, но в последнее время появились кафе и рестораны других национальных традиций — японские, китайские, даже малайские… Сами албанцы, например, когда они едят не дома, предпочитают брать на обед кос (kos, густой кисломолочный продукт, его едят ложкой из миски) и пилаф (pilaf, рис с соусом).

3. Raki

Ракия

Ракия — крепкий фруктовый дистиллят. Самая распространенная ракия изготавливается из винограда, но бывает также ракия из слив, тутовых ягод, фиг, ежевики и других фруктов и ягод. В отличие от турецкого ракы при изготовлении ракии не используется анис. Албанская ракия не отличается принципиально от аналогичных (и иногда одноименных) напитков других балканских народов, но — надо признать — обладает очень высоким качеством. Албанцы пьют ракию маленькими рюмками или стаканчиками и практически никогда ей не злоупотребляют.

У замечательного албанского писателя ХХ века Митруша Кутели (1907–1967), представителя балканского магического реализма, есть большой рассказ «В моей деревне пьют ракию!», где подробно и с почти раблезианскими подробностями описывается процесс изготовления и употребления этого замечательного напитка: «Моя деревня, да пребудет она в довольстве, пьет ракию истово и прилежно от колыбели и до могилы. С чашей в руке рождаешься, с чашей живешь и с чашей умираешь. Пьешь ракию в радости, пьешь в горе и промеж радости и горя тоже пьешь!» Перевод Александра Русакова.

Из других албанских напитков известность получил коньяк, названный в честь главного национального героя (см. главу 7). Производят в Албании и вино, но мало.

4. Gegët и toskët

Геги и тоски

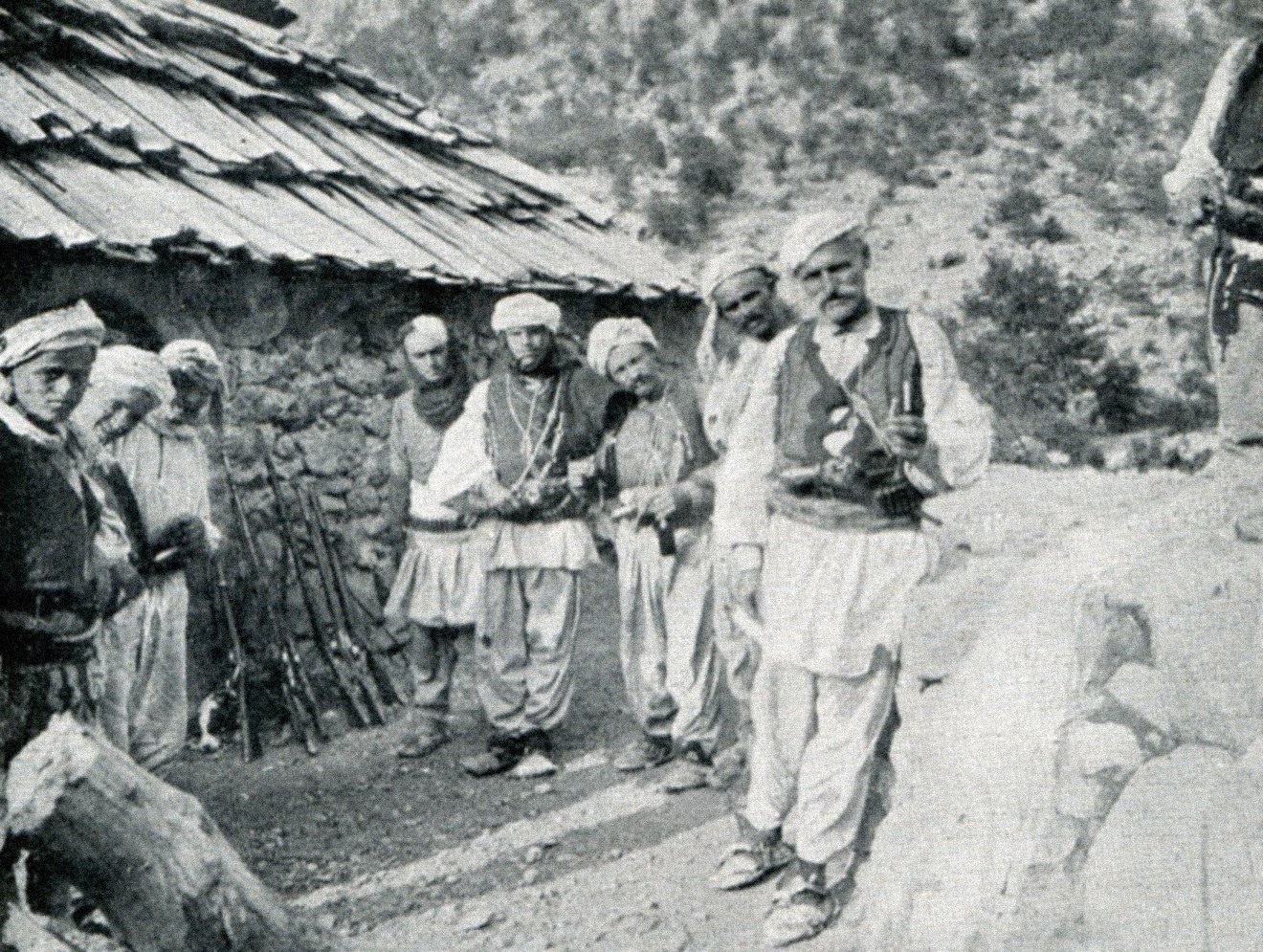

Две главные этнографические группы албанцев, говорящие на двух разных диалектах. Геги живут на севере, они суровые, воинственные и слегка меланхолические, тоски — на юге, они живые, сообразительные и веселые (во всяком случае, таковы несколько приглаженные представления гегов и тосков друг о друге). Противопоставление юга и севера Албании играло определенную роль в истории страны. Так, во время Второй мировой войны коммунистов поддерживал в основном тоскский юг Албании, а традиционалистский гегский север (см. главу 5) выступал за враждебных коммунистам националистов. После падения коммунистов север был оплотом Демократической (правой) партии, а юг — Социалистической (левой). Эти две основные политические силы, иногда меняющие названия и слегка перегруппирующиеся, по очереди управляют Албанией более тридцати лет.

Литературный язык создавался (не без влияния политики) то на одном, то на другом диалекте, что остается важной проблемой, действительно волнующей албанское общество. В настоящее время основа литературного языка — тоскская.

5. Fis

Род, клан, племя

На севере Албании (соответственно, в гегских областях) очень долго сохранялись — и в

Большую роль в регулировке жизни фисов играла кровная месть, также определявшаяся огромным количеством правил. Некоторые из этих правил могут показаться нам довольно странными: например, убийца должен был присутствовать на похоронах убитого, на это время ему давался своеобразный иммунитет. Фисовые структуры были сильно, но, по всей видимости, не полностью разрушены в эпоху коммунизма. Считается, что после падения коммунизма кровная месть даже несколько оживилась.

Разумеется, все эти темы привлекают большое внимание как этнографов, так и албанских писателей — последних особенно интересует кровная месть. Так, несколько романов, посвященных кровной мести, написал Исмаил Кадаре (р. 1936), крупнейший албанский писатель, сумевший в эпоху жесточайшей коммунистической цензуры писать выдающиеся произведения, воссоздававшие историю Албании в нетрадиционном виде, далеком от канонов соцреализма.

6. Fustanella

Короткая мужская юбка

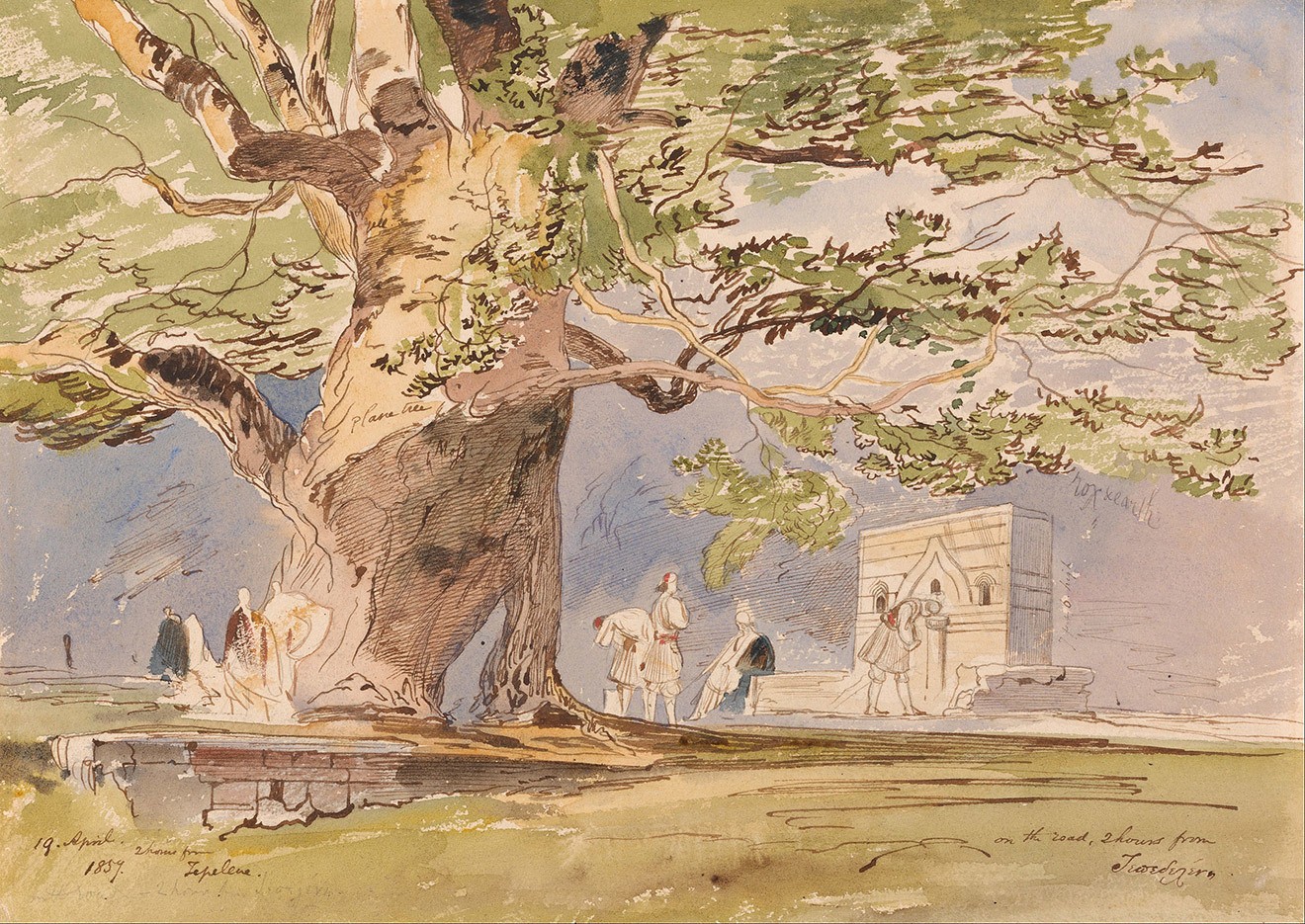

Еще одно сходство с Шотландией! Фустанеллу (от fustan, «платье») носят не только в Албании, но и в других частях Балкан, прежде всего в Греции, но, возможно, она имеет албанское происхождение. В Албании была более популярна в южных, тоскских областях. Фустанелла засвидетельствована со Средних веков, но стала особенно известна в Европе со времен греческой войны за независимость, в которой участвовало много проживавших в Греции албанцев (многочисленные албанские миграции в Грецию начались в конце XIII — XIV веке). Существует знаменитый портрет лорда Байрона в фустанелле.

Волны эмиграции албанцев в Италию после смерти Скандербега (см. главу 7) принесли фустанеллу и в Италию: в Южной Италии до сих пор существуют группы старого албанского населения — арбереши.

Фустанелла была частью парадного мундира албанской королевской гвардии при единственном албанском короле Зогу I (1929–1939). В наше время фустанеллу носят только участники фольклорных ансамблей.

7. Pushtimi osman

Османское завоевание

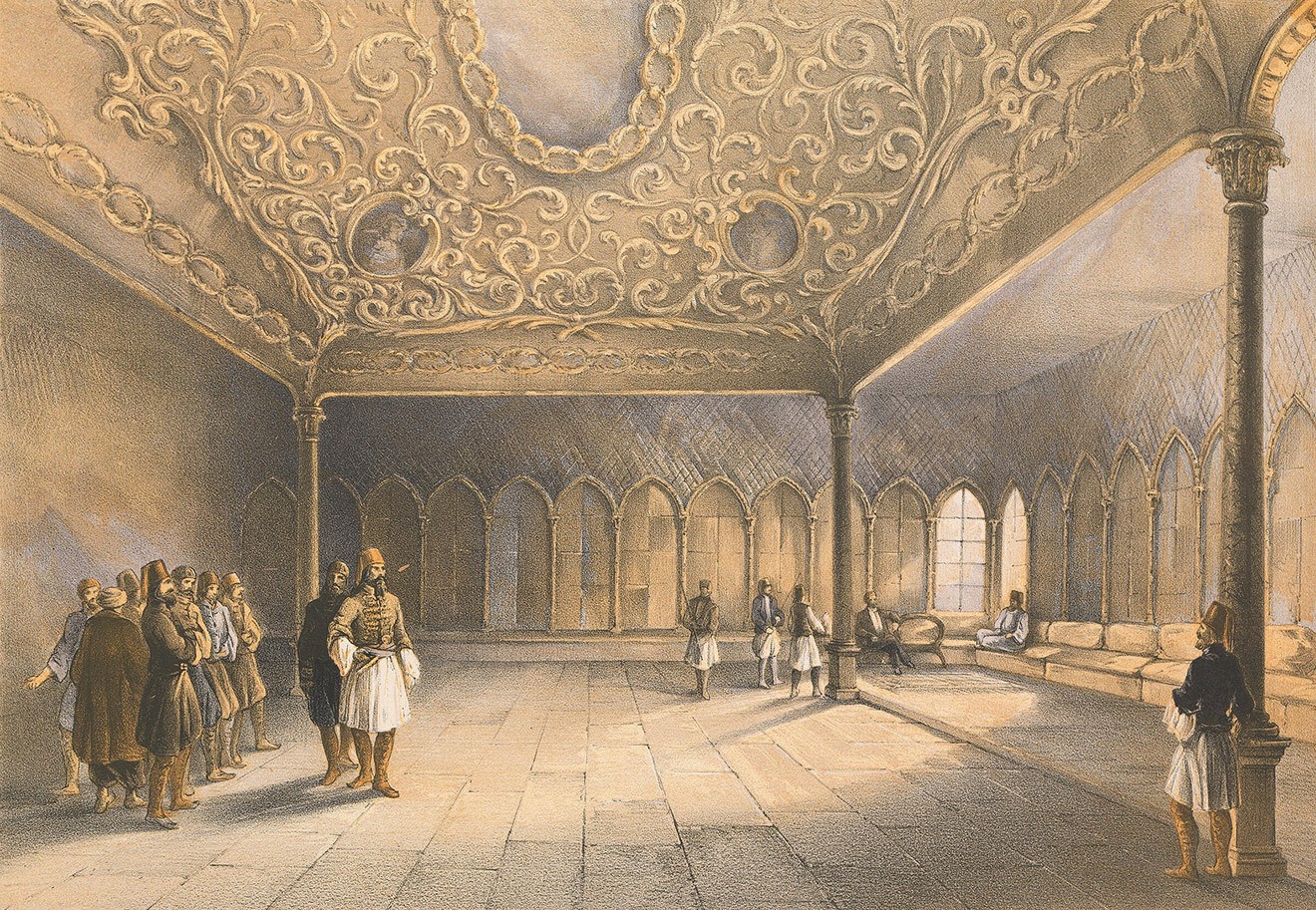

Важнейшее событие в истории албанского народа и «местный комплекс Золотой Орды», как сказал Иосиф Бродский (впрочем, по другому поводу). За период с конца XIV по конец XV века Османская империя покорила независимые албанские княжества (как и Балканский полуостров в целом). Завоевание продолжалось так долго, потому что османская армия, тогда, несомненно, самая сильная в Европе, встретила на албанской территории неожиданное сопротивление. Успешную до поры до времени вооруженную борьбу возглавил главный герой албанской истории Скандербег. Георгий Кастриоти (1405–1468) был албанским князем, попавшим в детстве или юности в качестве заложника к султанскому двору, принявшим ислам и дослужившимся до генеральского чина. Считается, что свое мусульманское прозвание Скандербег он получил в честь Александра Македонского: Искандер — Александр, бег — османский титул. В 1443 году Скандербег оставил султанскую армию, вернулся в главную албанскую крепость Круя и, объединив вокруг себя других албанских феодалов, начал борьбу против османов, которую успешно вел до самой смерти. Подвиги Скандербега, сильно замедлившие османское наступление на Запад, стали широко известны в Европе.

После окончания завоевания произошла исламизация значительной части албанского этноса (до этого население северной Албании было католическим, а центральной и южной — православным) и ориентализация албанской культуры. С этой ориентализацией во второй половине ХIX века успешно боролись представители Албанского национального возрождения. До сих пор в обществе не утихают споры, принесло ли завоевание только вред (господствующая точка зрения, ее разделяет, в частности, Исмаил Кадаре, многие произведения которого посвящены как раз османскому периоду истории Албании), или оно привело к полезному симбиозу восточного и западного в албанской культуре.

8. Bektashi

Бекташи, суфийский дервишский орден

До Османского завоевания население Албании было католическим и православным. После завершения процесса исламизации бо́льшая часть населения страны (примерно 70 %) стала мусульманской. Однако мусульманство в Албании также не было единым. Большинство албанских мусульман были суннитами, а 20 % исповедовали бекташизм. Суфийский Суфизм — мистическое направление в исламе. дервишский орден бекташи был основан Хаджи Бекташем в XIII веке на Ближнем Востоке. Религиозное мировоззрение и религиозные практики бекташизма, особенно позднего, если изложить это крайне упрощенно, представляют собой смесь ислама в его шиитском варианте (с почитанием Али — двоюродного брата и зятя Пророка), некоторых элементов христианства и философского пантеизма. Бекташизм представлял из себя секту, очень распространенную среди янычарского войска, основы османской армии, составленной из мальчиков, которых забирали у покоренного христианского населения и обращали в ислам. Когда в 1826 году султан Махмуд II покончил с янычарами, сопротивлявшимися его проевропейским реформам (слегка напоминает уничтожение Петром Первым стрельцов), центр связанного с янычарами бекташизма переместился из Османской империи в Албанию.

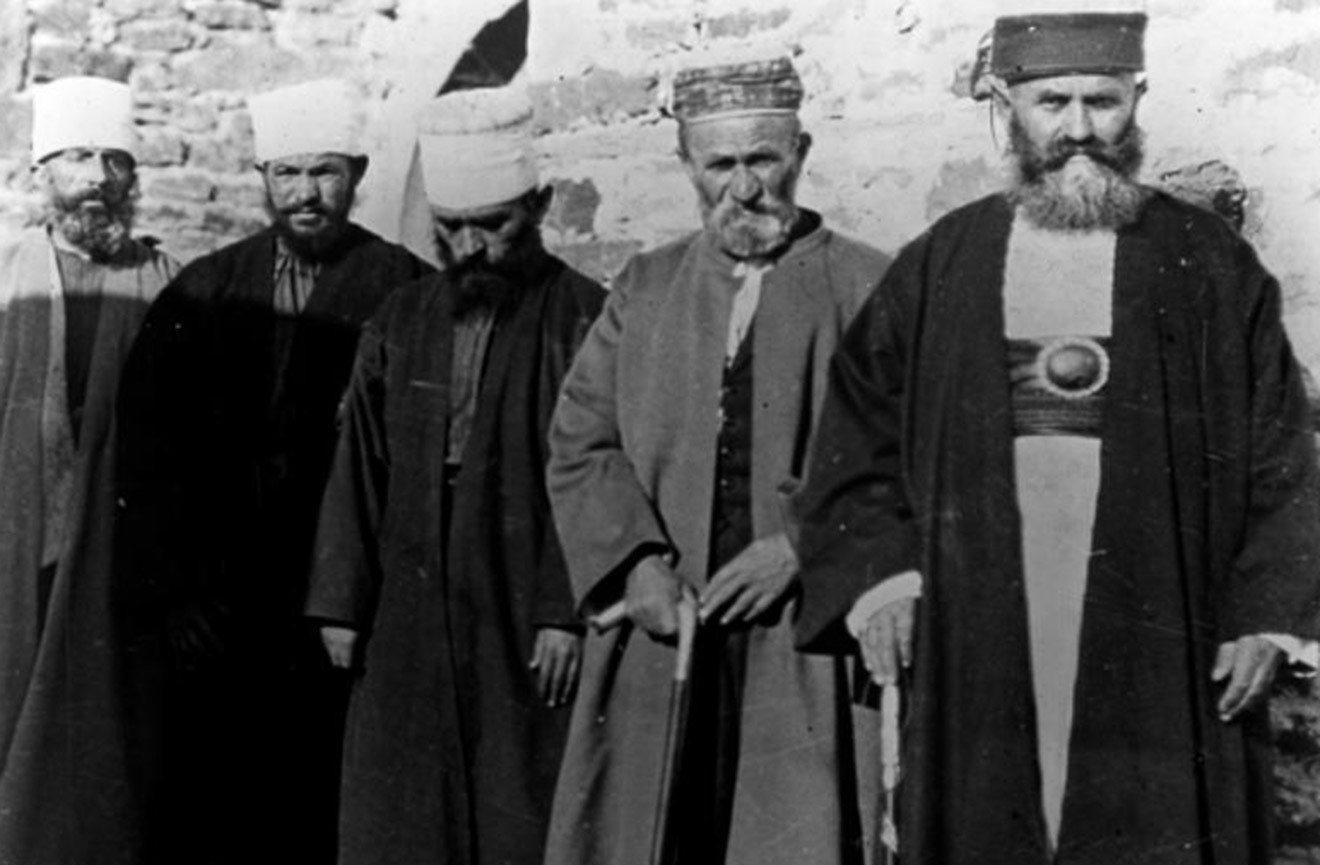

Наряду с суннитским мусульманством, католицизмом и православием бекташизм — одна из четырех наиболее распространенных в Албании конфессий. Иногда бекташизм рассматривается как самая «албанская» религия. Многие выдающиеся деятели Албанского национального возрождения были бекташами, например, знаменитые братья Фрашери: Наим (1846–1900) — национальный албанский поэт, Сами (1850–1904) — албанский и турецкий филолог и писатель, автор пьесы «Беса» (см. главу 1), и Абдюль (1839–1892) — политик и борец за единство албанских земель.

А вообще одной из главных задач деятелей Национального возрождения была как раз борьба с религиозной раздробленностью албанского этноса. В это время был даже выдвинут тезис «Вера албанцев — албанизм» (shqipëtaria, от албанского названия страны Shqipëria). Эта политика была продолжена королем Зогу I, много сделавшим для превращения Албании в светское государство (здесь он следовал примеру Ататюрка в Турции). Пик борьбы с религиозной раздробленностью был достигнут уже в коммунистической Албании, когда в 1967 году в ходе местной культурной революции, следовавшей во многом, хотя и не полностью китайскому примеру, в стране была запрещена всякая религиозная деятельность и Албания была объявлена первым в мире атеистическим государством. Множество христианских и мусульманских духовных лиц подверглись самым жестоким репрессиям.

После падения коммунизма религия вернулась в Албанию, и Тирана опять стала официальным мировым центром бекташизма.

9. Bunker

Бункер

В ноябре 1944 года к власти в Албании пришли коммунисты, возглавившие до этого вооруженную борьбу против итальянской, а потом немецкой оккупации. В стране установился жестокий режим сталинского типа, просуществовавший до начала 1990-х годов. В отличие от СССР и других восточноевропейских стран в социалистической Албании практически не было периодов относительной либерализации. Это объясняется, по всей видимости, тем, что во главе страны с самого начала и до 1985 года бессменно стоял один и тот же харизматический лидер — Энвер Ходжа. Вся история социалистической Албании делится на периоды в зависимости от того, кто являлся ее главным союзником. До 1948 года таким союзником была Югославия, потом, до 1961 года, СССР, затем КНР. В конце 1970-х годов Энвер Ходжа поссорился и с Китаем, и страна оказалась практически в полной международной изоляции. Репрессии ширились, экономическое положение ухудшалось.

Ходжа, охваченный в конце жизни параноидальными идеями, развернул кампанию по строительству бетонных бункеров, в которых в случае ядерной войны с капиталистами (США) и ревизионистами (СССР и Китай) могли бы укрыться от одного до нескольких человек. Всего было построено до 750 000 подобных укрытий. После смерти диктатора и последовавшего через несколько лет падения коммунизма оказалось, что эти слегка постапокалиптического вида бетонные сооружения довольно трудно убрать. До сих пор они являются характерной особенностью албанского пейзажа и одновременно мрачноватым напоминанием о том, к чему приводит тоталитаризм. В двух самых больших бункерах в Тиране устроены эффектные исторические музеи, рассказывающие о социалистическом прошлом. В очень хорошем албанско-французско-польском фильме «Полковник Бункер» (1996) главный герой занимается строительством подобных объектов.

10. Kulla

Башня

В Албании сохранились башни средневековых крепостей, самая знаменитая из которых — Розафа в североалбанском городе Шкодер. Кроме того, башня — характерный тип жилища в горных областях Северной Албании, немного напоминающий сванские башни в Грузии. Однако в последнее время понятие «башня» приобрело новое звучание в связи со строительством в Тиране целой серии небоскребов, радикально преобразивших вид албанской столицы.

Тирана стала столицей Албании в 1920 году, через восемь лет после получения страной независимости. К этому времени она представляла собой сравнительно небольшой городок — примерно 10 000 жителей. Став столицей, Тирана начала достаточно быстро развиваться. Главную роль в урбанизации Тираны до начала 40-х годов играли итальянские архитекторы (в межвоенный период Албания находилась под сильным итальянским влиянием, а в 1939–1943 годах была оккупирована Италией). Итальянцы выстроили на главной площади (ныне площадь Скандербега) ансамбль довольно красивых правительственных зданий — типичный образец итальянской архитектуры эпохи Муссолини, проложили большой бульвар, ставший главной градостроительной осью столицы. Потом к власти пришли коммунисты. Они снесли большую часть старой застройки, возвели жилые кварталы советского типа, в центре построили несколько общественных зданий в духе умеренного конструктивизма 60-х годов. В 1991 году коммунизм пал и пришла строительная анархия. Вся Тирана покрылась бесконечными киосками и другими временными сооружениями.

Положение изменилось, когда в 2000 году мэром Тираны стал нынешний премьер-министр Албании Эди Рама, художник по образованию. При нем было остановлено незаконное строительство, фасады унылых новостроек в центре города были покрашены в веселые цвета. И началось строительство небоскребов — тиранских башен — с участием известных европейских архитектурных студий. К настоящему времени их построено более десятка (самая высокая — 150 метров), еще столько же возводится и проектируется — в том числе и превосходящие 200 метров. Башни разно- и своеобразны. Одна украшена гигантской рельефной картой Албании, другая выполнена в форме головы Скандербега… Одним жителям Тираны это нравится, другим нет, но во всяком случае город принял оригинальный архитектурный облик. Можно даже говорить о феномене современного тиранского урбанизма.

11. Mirupafshim!

До свидания!

Студентам, приходящим учиться на отделение албанского языка и литературы (а такое до сих пор существует в СПбГУ), очень нравится эта албанская формула прощания, в произношении почти не отличающаяся от русской фразы «Мир упавшим!» и звучащая поэтому